上周末,杭州富阳一家越野车营地的意外,让不少喜欢户外项目的人捏了把汗——32岁的郑女士(化名)在体验沙滩车时,因为急刹操作失误,连人带车侧翻,当场撞断18根肋骨,差点因为胸廓塌陷危及呼吸。这场“一秒钟的失误”,不仅让她住进重症监护室,更撕开了户外冒险项目里最容易被忽视的“安全漏洞”。

急刹的瞬间:从“好玩”到“致命”,只有一步之遥据营地工作人员回忆,事发时郑女士刚开完半圈赛道。“她想减速过弯道,结果把刹车按钮按得太狠——沙滩车的刹车是电子按钮,不是普通车的脚刹,瞬间的急刹让车辆失去平衡,往右侧翻了过去。”惯性的冲击力把郑女士的身体往前甩,胸廓重重撞在方向盘上,她当场疼得喊不出声,倒在车里动弹不得。

同行的同事和现场教练赶紧冲过去,把她从变形的车里抱出来——此时郑女士的胸口已经肿得老高,连呼吸都带着“嘶嘶”的杂音。“我们不敢动她,怕断骨戳到内脏,只能用外套裹着她等救护车。”工作人员说,那十几分钟像“过了一年”,直到救护车鸣笛的声音传来,大家才松了口气。

18根肋骨断裂的救治:每一步都是“和死神抢时间”送到富阳中医骨伤医院时,郑女士已经陷入半昏迷——CT显示,她双侧24根肋骨断了18根,右侧锁骨也折成了两段,断裂的肋骨像“扎进肉里的刺”,把胸廓压得陷进去一块,严重压迫呼吸功能。“当时她的血氧饱和度已经降到了80以下(正常是95以上),再晚半小时,很可能出现呼吸衰竭。”主管医生莫军杰说,医院立刻组建了急救专班,当天晚上就做了手术。

手术的难点在于“既要固定胸廓,又要保护呼吸”。主刀医生骆志航选择了“双侧下微创切口”——从胸部两侧开小口子,用钢板把塌陷的胸廓“撑”起来,再给锁骨骨折的部位植入固定钢板。“这种术式既能减少创伤,又能快速恢复胸廓的稳定性,不然她连咳嗽都没法用力。”骆志航说,手术做了7个小时,直到凌晨1点才结束。

术后第二天,郑女士就能在护士扶着下做床边呼吸训练;现在她已经能自己坐起来吃饭,说起当时的情况,她握着病床栏杆说:“我以为只是摔一跤,没想到会撞得这么重——那种呼吸不上来的感觉,一辈子都忘不了。”

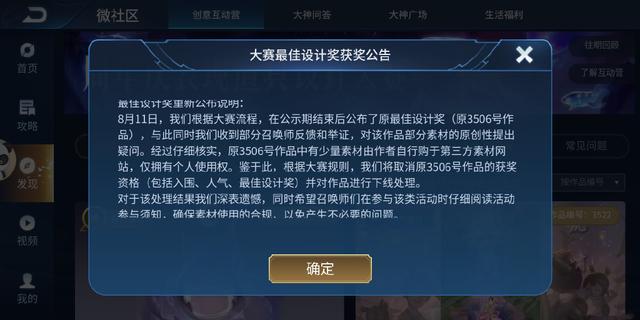

网友炸了:“侥幸”才是最危险的“隐形杀手”这场意外在网上引发的讨论,比事件本身更让人深思。

有人分享自己的“后怕经历”:“我上个月在安吉玩沙滩车,也是按钮刹车没控制好,车直接撞向护栏,幸好我戴了护胸,不然胸口肯定要碎。”

有人吐槽营地的“安全培训”太敷衍:“很多地方说‘新手5分钟就能会’,其实连‘侧翻时怎么抱头’都没教,完全是拿游客的安全赌运气。”

还有家长发出灵魂拷问:“为什么总有人觉得‘安全护具是累赘’?我儿子上次玩卡丁车嫌头盔闷,我逼他戴了,现在想想,要是真出事,这头盔就是保命符。”

其实,类似的悲剧早有预警:去年宁波一位男士玩沙滩车翻进沟里,撞断6根肋骨;今年春天温州某营地,游客因超速侧翻导致腰椎骨折——但总有人抱着“我不会那么倒霉”的心态,把“安全提示”当成耳旁风。就像郑女士,出发前工作人员反复说“刹车要轻按”,她觉得“自己开车好几年,肯定没问题”,结果就是这一秒的“自信”,换来了18根肋骨的剧痛。

最后想说:冒险的前提,是“先学会保命”昨天查房时,莫军杰医生跟郑女士说:“等你再想玩户外项目,记得先问自己三个问题——护具戴全了吗?操作学会了吗?遇到突发情况能应对吗?”这句话,其实是说给所有喜欢“挑战”的人听的。

沙滩车、卡丁车、滑翔伞……这些项目的魅力,在于“突破日常的刺激”,但“刺激”的背面,从来都藏着“风险”。就像郑女士说的:“要是能再来一次,我肯定先跟着教练练半小时刹车,再把护胸绑得紧紧的——比起‘好玩’,能平平安安回家才是最重要的。”

这场意外,不是“倒霉”,而是“侥幸心理”的代价。那些被忽略的安全细节,那些没放在心上的提醒,从来都不是“多余的”——它们是无数人用疼痛甚至生命换回来的“保命符”。

希望郑女士的经历,能让更多人记住:所有的“冒险”,都应该以“安全”为起点。没有“保命”的准备,再刺激的项目,都是“危险游戏”。

(综合富阳日报、医院采访整理)